やってはいけない!ラミネーター詰まり・巻き込みの対処とは?原因から予防策

- 2022.01.18

- コラム・知識

ラミネート作業で、こんなアクシデントはありませんか?

【ラミネーター困りごとあるある】

「詰まってラミネーターからフィルムが出てこない」

「ラミネーターに入っていかない、途中で止まる」

えっ?なんで出てこないの?ってビックリしちゃいますよね。

こんにちわ。ラミネート商社歴47年の㈱稲進(いなしん)です。

当記事では、家庭用ラミネーターが詰まった際の

- 応急処置:やって良いこと・悪いこと

- 5大原因〜フィルムが詰まる仕組み

- 予防策とケア

- ローラー清掃のやり方

について、ラミネート商社がお答えしていきます。

弊社に寄せられる「トラブルぶっちぎり第1位」も「詰まった・巻き込んだ」なんですよ。

では詳しくお伝えしますね。

目次

応急処置:フィルムがラミネーターに詰まった・巻き込んだ時

フィルムが詰まった「直後」に何をしてはいけないか、どうしたらいいか、お伝えします。

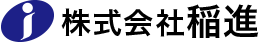

やってはいけないフィルムの取り方

まずは、やってはいけない応急処置。

【大原則】

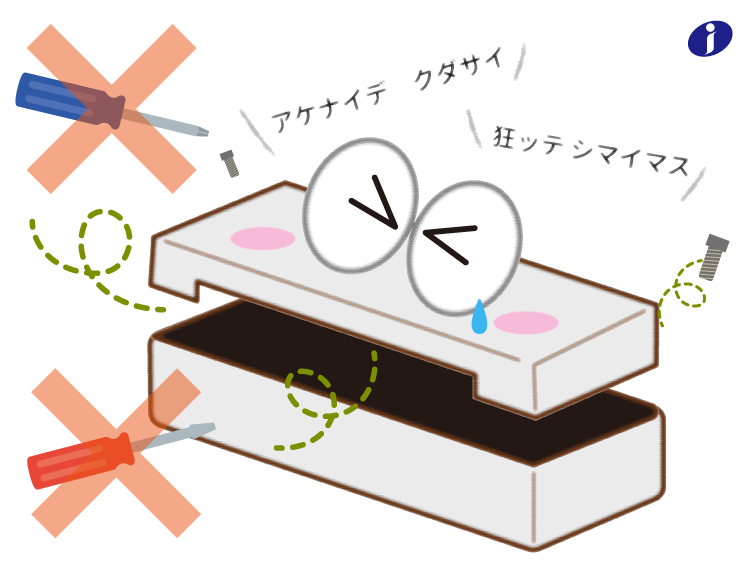

ネジを外してカバーを開けてフィルムを取るのは絶対やめてください。

ネジを外して機械を開けることがNGです。分解NGです。

したがって当ホームページにはラミネーター分解・修理方法は掲載しておりません。

挿入口に定規やドライバーを差し込んでフィルムを取ろうとするのも、ダメです。

理由

ローラーを傷つけてしまいます!一度キズついてしまうと、今後ずっとラミネートの仕上がりにキズがつき続けるのです。“傷だらけのローラー”です。

機械を開けて「ローラーのゴミをカッターで削り取ろう」なんてのは、もってのほか…!

また、詰まったフィルムの後ろから、次のフィルムを追加で挿入するのもいけません。(さらに詰まります)

正しい応急処置:ラミネーターが詰まった時

正しい処置をお伝えします。

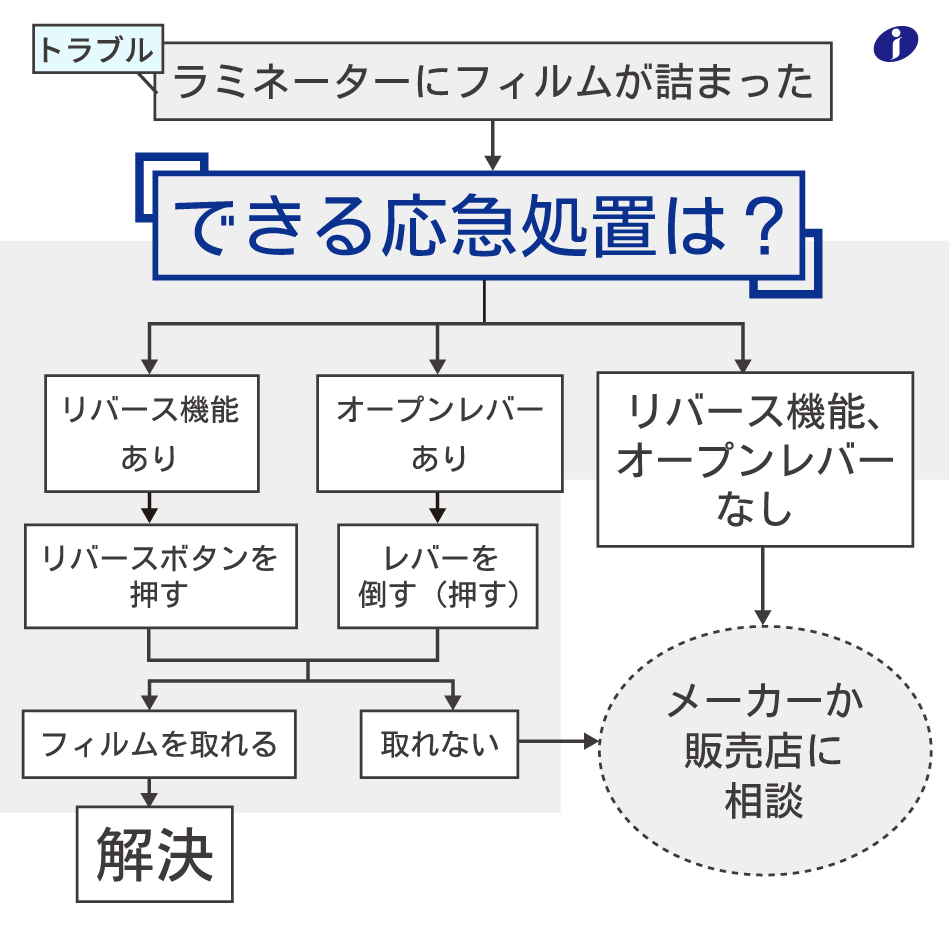

まず要約図でどうぞ。

文章で細かくご説明します。

リバース(逆回転)機能付きラミネーターの場合

リバースのボタンを押すと、フィルムが手前に戻ってきますよね?ゆっくりと取り出しましょう。

弊社取扱のLPD3223ではリバース機能があります。

オープンレバー(フリーレバー)つきラミネーターの場合

オープンレバー(ローラー間隔を開けるための簡単なレバー)付きの機種でしたら、レバーを倒し(もしくは押して)、フィルムを挿入口方向(手前側)に強めに引き抜きましょう。

※名称は「オープンレバー」「フリーレバー」「ラミネート停止レバー」など各機種で異なります。

リバースやオープンレバーがないラミネーターの場合

お安い簡易ラミネーターでは逆回転がないシンプル型もあります。

取れない場合、販売店かメーカーに相談してください。

↓お電話の場合は「ブログを見た」と

添えて頂けるとスムーズです。

5大原因「ラミネートフィルムが詰まる・通らない」のはどうして?

この章では原因についてお話します。

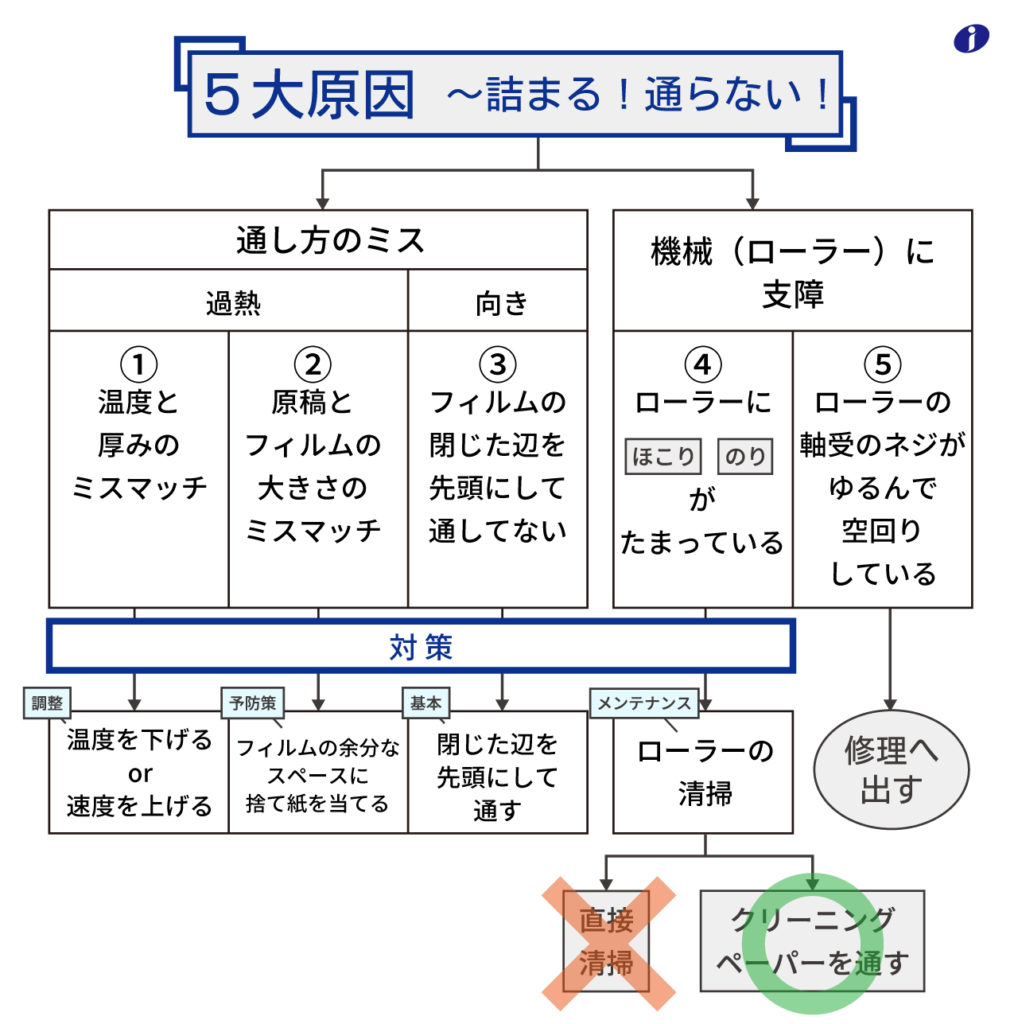

まず要約図でご説明。

細かく文章でご説明。

通し方の原因3つ(原稿・フィルムのはさみ方)

原稿とフィルムの「通し方」について、下記3点の原因があげられます。点検してみてください。

- ①原稿が薄すぎor温度が高すぎませんか?

原稿&フィルム厚と温度とがつりあわない「過熱状態」→溶けてローラーに巻きつく→詰まる - ②フィルムの大きさに対して原稿が小さすぎませんか?

余分なフィルムが大きすぎると過熱で溶ける→巻きつく→詰まる

※ただし、大きいからといって加工前のフィルムをご自身でカットしないでください。詰まる原因になります。 - ③フィルムを逆差し(開いた辺を先頭)にしてませんか?

フィルムが入り口でズレる→ローラーに巻きつく→グシャグシャになる

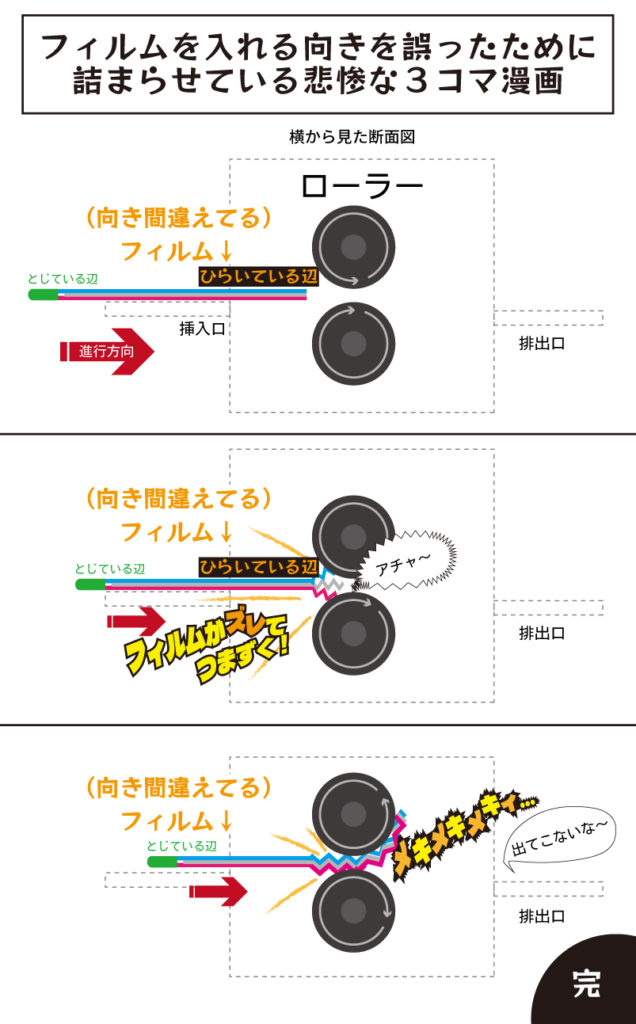

フィルムを逆に入れてしまったヤバさを詳しくお伝えします。↓

フィルムは必ず『閉じた方を先頭にして』ラミネーターに通してください。

あと、もしかして

フィルムが大きすぎるからといって、加工前にご自分でフィルムをカットしてませんか?それNGです。

フィルムを一般の方がカットするとどうしても上面と下面でズレが生じます。ズレたところの糊がロールに巻き付きます。

「焦げくさい」時は、これらの原因によりフィルムがローラーに巻き付いて焦げていることがあります。電源を落とし、メーカーか販売店にご相談してください。

[参考記事]

過熱①②、捨て紙、③通す向きについて詳細

気泡防止ラミネート術

機械側(ローラー)に支障が起きている2つの可能性

ローラー側で起きている支障は2つの可能性が疑われます。

- ④ローラーにゴミが蓄積している。

- ⑤ローラーの空回り(軸受け部品の劣化)

「ゴトンゴトン」「キュルキュル」空回り音がするのは軸受けが緩んでいる(過度に厚い紙を通したりすると負荷がかかり次第にネジが緩むため)

ローラーにゴミが溜まる原因について

④の「ローラーのゴミ蓄積」について掘り下げます。

ゴミとは?下記のようなものがあります。

✔ホコリ・ちり

空中を浮遊するホコリ・ちりは静電気でフィルムにも付着しやすいです。

1枚1枚のホコリは大したことなくても、蓄積して無視できない量になります。「ちりも積もれば山となる」です。(ちりだけに…)

✔のり(粘着剤)

フィルムには元々「のり」が練り込まれています。加熱でのりを溶かしつつローラーで圧着しているわけです。圧着時に出たのりはローラーに少量ずつ付着していきます。

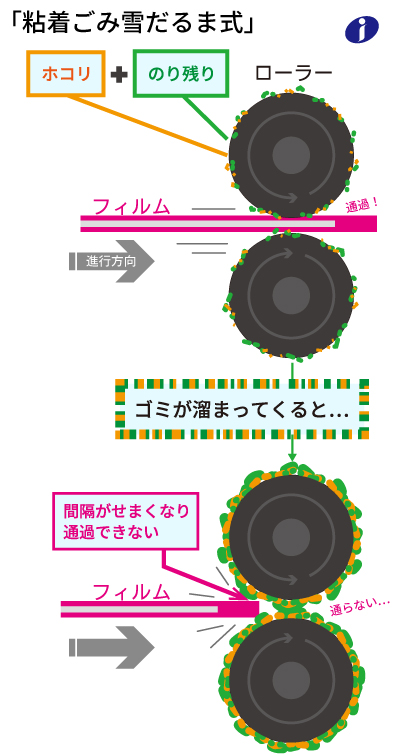

✔ホコリ+のり=「粘着ごみ雪だるま式」

ホコリはのりと絡まり、雪だるま式に肥大化→ローラーは元の直径よりも太くなる→ローラー間隔がキツくなる→「ローラーが回らなくなる」「詰まる」のです。

というわけで、

ローラーごみは詰まりの大きな原因なんですね。

仕上がりにも悪影響!ローラー付着ごみ

ローラーの汚れはラミネートの美しさも損ないます。

美しさを損なう症状

- ゴミもパウチ表面にくっついてしまう。

- ブツブツの突起ができる。

- タテに一直線のスジが出現する。

ちなみに、加工後に混入ゴミだけをカッターで削り取ることは不可能です。

ではゴミ溜まりを予防するにはどうしたらいいのでしょう?

予防策とケア:ローラーの正しいクリーニング方法

ラミネーターに入っていかない、詰まる原因が「ゴミが溜まること」。

ならば、予防策はキレイに除去すること。

【手順:ローラーについたゴミを取る】

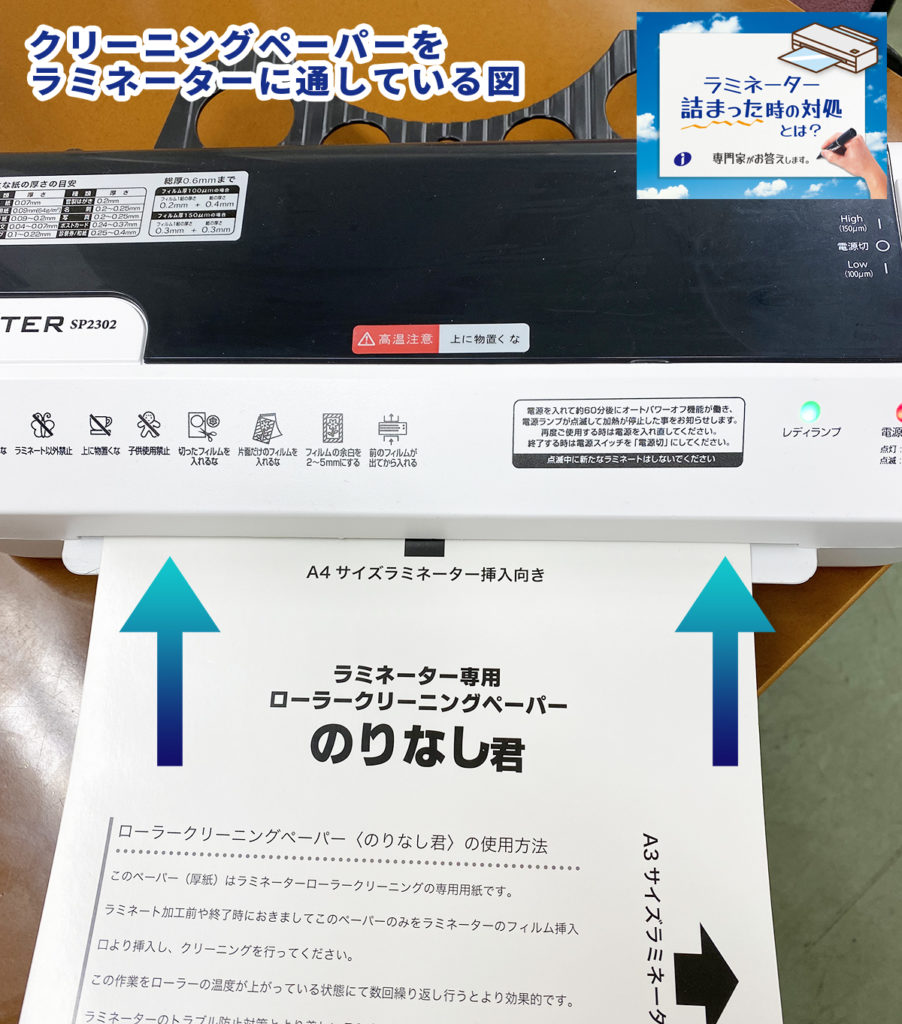

①ラミネーターの電源を入れ、温めてある状態にして

②クリーニングペーパーのみをラミネーターに通す。

③クリーニングペーパーがローラーと摩擦を起こして、ゴミを取り去る。

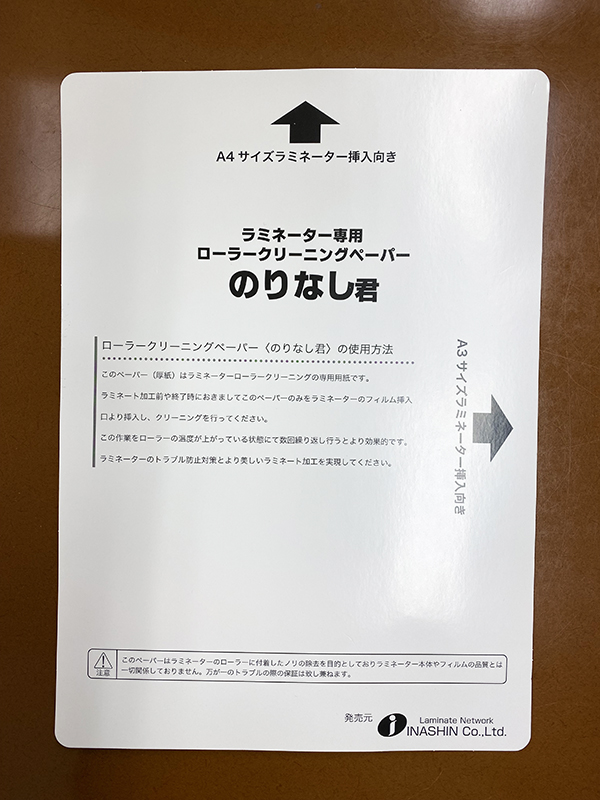

【クリーニングペーパーとは】

フィルムをご購入された時、箱の中にこんな厚紙が1枚入っていませんでしたか?

弊社の商品でしたら「のりなし君」(笑)という名の厚紙が。

他社様の製品ですと「クリーニング・シート」など名称の厚紙が同梱されていたかと思います。

ない場合は、お手持ちの画用紙やケント紙でやってみてください。

画用紙などもなければ、フィルムが入っていたパッケージの箱をバラしてカットした厚紙でもいいです。

(注意:外装ビニールなどは絶対に取り除き、紙だけを通してくださいね。)

【クリーニングに向かない紙】

※薄い紙は適しません。巻き込んでしまいます。

※印刷済みのコピー用紙でクリーニングはおやめください。トナーがローラーに付き、汚れます。

準備、作業後のケアとしてやっておくと、ゴミ蓄積予防=詰まり予防となります。

クリーニング頻度

10回に1回は清掃した方が良いです。こびりつくと取れないので。

最低でも70回ラミネートしたら1回はクリーニングペーパーを通すのは必須ですね。

人間と同じで、ラミネーターにもケアが必要なんですね。

やってはいけない!ラミネーターを開けてのローラー清掃

絶対に守って頂きたいことがあります。

ローラーを直に清掃してはいけません。

なんとなく「アルコール液なんかでローラーを拭いてスッキリしたい…。」「カッターでローラー汚れを削っちゃいたい」という気持ちになるかも知れませんが、ダメですよ〜。

繰り返しますが

そもそも…

ラミネーターを開けちゃだめです〜

事態は悪化します。

なぜ?【ラミネーターを開けてはいけない理由】

部材の位置がズレてしまい、熱感知性能などが狂ってしまうのです。

※分解すると保証が無効になります。

部品の位置がズレて狂う

↓

適温キープ能力も狂う

↓

ちゃんとラミネートできなくなる。

↓

要するに故障

ラミネーター修理料金はどれくらいかかるの?

フィルムの取り出しが困難な場合、買い替えた方が安くすむことがあります。

詰まらせてしまったものは保証対象外なのです。修理代がかかります。

およそ、修理代は9,000円ほどかかります。(家庭用卓上型ラミネーター)

修理代内訳

- メンテナンス技術料…5,000円

- 部品代…1,000〜3,000円

- 送料…1,000円(地域により変動)

合計およそ9,000円ほど。

(※メーカー、機種、症状によります。あくまで目安です。)

よって、買い換える方が安くつく場合があります。

症状・状態をお聞かせ下さい。修理か買い替えか、ご相談を承ります。

↓お電話の場合は「ブログを見た」と

添えて頂けるとスムーズです。

さいごに:これさえ守れば詰まらない「ラミネーターのケア&ルール」

うまく伝わりましたでしょうか?

最後におさらいしますね。

【結論】

絶対にラミネーターは開けずに。

逆回転やリリースボタンで詰まりを出せない状況なら、

販売店やメーカーに相談してください。

【予防4カ条】フィルムを詰まらせないために

- 1. ローラーをクリーニングペーパーでキレイにしておく。(50〜80回に1回)

- 2. フィルムの向きを正しくラミネーターに通す。閉じている方が先頭。

- 3. フィルムと原稿の大きさを釣り合わせる。余分を広くしない。(透明の幅は3〜5mmがベスト)余ったスペースには捨て紙を挟む。(加工前のフィルムは自分でカットしない)

- 4. 高熱にしすぎない。(適温モード選択を取扱説明書で確認)

そんなこと言われても、じゃあ紙に対してフィルムが大きいのはどうしたらいい?

ご希望サイズのフィルムをご提供するサービス↓がございます。ご利用ください。

↓お電話の場合は「ブログを見た」と

添えて頂けるとスムーズです。

さあ、これであなたのラミネーターが詰まらなくなります。

ラミ活が美しく楽しいものになりますように。

以上、ラミネート商社歴47年を誇る㈱稲進(いなしん)がお送りしました。

※各機種に添付の取扱説明書をご確認下さい。

※当記事はあくまで一般的に考えうる対応を記載したものとなります。お手持ちの機種の仕様、及びご使用状況により対応は異なります。記事内容の実施についてはご自身の責任にてお願いいたします。